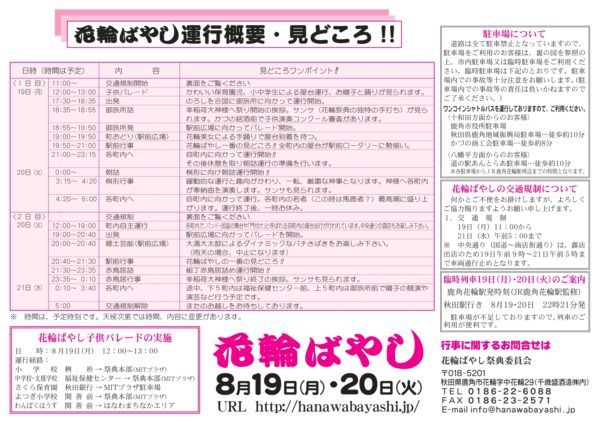

日程案内

開催日時:毎年8月19日・20日 2日間

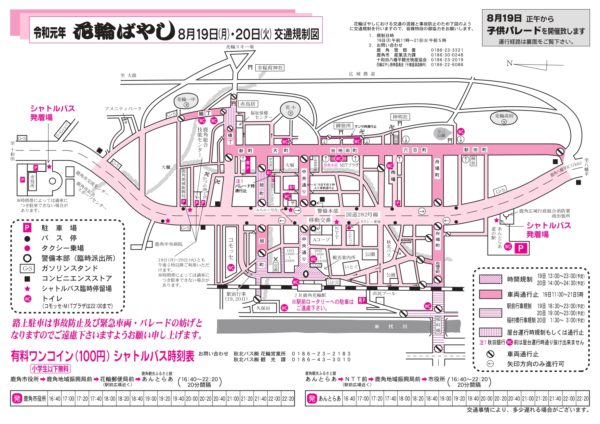

交通規制:19日 11:00~ 交通規制開始 ※21日 5:00まで終日交通規制

●第1日目

●第2日目

※時間は目安となります。

令和元年花輪ばやし交通規制図・運行概要

花輪ばやし用語解説

幸稲荷神社(さきわいいなりじんじゃ)

地元の総鎮守であり産土神。

花輪の東方約3.5㎞にある。創建は元久元年(1204年)と言われています。

花輪ばやしは幸稲荷神社に奉納される祭礼囃子です。

御輿渡御還幸祭(みこしとぎょかんこうさい)

幸稲荷神社の例祭。8月16日から20日までの4日間、五穀豊穣、地域発展・家業隆盛を祈願するため本殿からご神体が街に渡御します。

このうち後半の2日間(8月19日・20日)が花輪ばやしという名称で知られています。

御旅所(おたびしょ)

幸稲荷神社の「御輿渡御還幸祭」の際に谷地田町にある御神体を安置する場所。

御神体は8月16日から19日の深夜までここで安置されたあと、桝形へ移動します。

枡形へ移動した御神体のもとに各町内の屋台が詰めるのが「朝詰」です。

朝詰(あさづめ)

20日未明、暁闇をついて行われる朝詰は、花輪ばやし最大のみどころです。御旅所にあった御輿が「上」方の町外れ「桝形」まで移動します。それに伴って華麗な屋台が若者たちの手によって町内をねり歩き、枡形に詰め、神さまの神聖な時間に各町内の得意曲を演奏(奉納演奏)します。

途中、他町内を通過する際、町内の代表による「町境の挨拶」が行われます。闇間に響く本囃子の太鼓の音に町中が興奮のるつぼと化します。

町境(ちょうざかい)

花輪ばやしの見どころの一つ。通過の際に挨拶に問題があったり、境の問題の対立により「屋台の押し合い」や解決のためのやりとりがあります。

桝形(ますがた)

新田町にある、御神輿の控え所。

敵の侵入を防ぐため、町外れ道をカギの字型に曲げた場所で、朝詰めでは桝形でサンサが行われます。

赤鳥居(あかとりい)

組丁にある幸稲荷神社の鳥居。

御神体はここを通り花輪の町に渡御し、20日の夜に本殿へ還御されます。

赤鳥居詰では赤鳥居の前でサンサが行われます。

サンサ

サンサのサンは「参」。「祭典への挨拶、称える言葉」と言われています。また、江戸中期、仙台地方の祝いのはやし言葉「(ササから発生した」とも言われていますが正確な所は不明です。花輪独特の「祭りの手締めの儀式、その音頭です。」